随着新中队的加入,23FG大队在7月开始时拥有51架飞机、182名军官和682名士兵,这个月,23FG大队将在空战中损失4架飞机,另有20架被地面火力击落、或是在事故及其它原因中损失。其中一名飞行员理查德.穆里尼奥(Richard Mullineaux)中尉于低空扫射时被击落阵亡,另一名飞行员在被击落后跳伞被俘。另一方面,23FG打下了27架日机,其中4架被划归至75FS中队詹姆斯.福尔马中尉的帐下,同样,他们还在地面上摧毁了5架日机。

74FS中队开始间歇性地使用赣州(Kanchow)机场,而9月初,他们将于约翰.赫伯斯特(John Herbster)少校的率领下永久驻扎在那里。1941年,赫伯斯特在加拿大皇家空军服役时就击落了一架德机,而这些经验对于他9月来到中国后无疑是一个巨大的帮助。

23FG大队长大卫.希尔(David L Hill)上校从首批P-51B里选择了一架作为自己的座机(美国陆军编号43-12405),并将其命名为“BULLFROG I”,飞机尾部战术编号为“11”,而且在螺旋桨整流罩刷上了红白蓝三色竖条,站在机身上的地勤姓名未知。

74FS最成功的一场空战于7月15日打响,和他们交手的是驻湘潭(Siangtan)第48战队的キ-43-II隼二型和第9战队的キ-44二式战钟馗。74FS中队的编队长机飞行员叙述道:

“74FS中队在约翰.赫伯斯特上尉的率领下派出了7架P-40去南阳(Namyung)攻击日军从东漳(Tungchang)至襄阳(Tsyungyang)的日军补给线。7月14日,他们攻击了数支卡车队并且摧毁了50多辆汽车,第二天,他们从遂川起飞前去攻击湘潭的日军军营和高射炮阵地。在西奥多.亚当斯(Theodore A Adams)上尉的带领下,每架飞机挂载两枚250磅的炸弹进行俯冲轰炸。上方掩护的编队领队是赫伯斯特上尉,他们的飞机挂载了带降落伞的破片炸弹。编队的轰炸机抵达湘潭时的高度是6000英尺,护航机是8000英尺。亚当斯带着两架飞机轰炸机场营房,维吉尔.巴特勒(Virgil A Butler)中尉带着僚机攻击城市北边铁路附近的高射炮阵地。”

亚当斯上尉叙述道:

“当我正确定目标准备俯冲轰炸之际,我注意到右下方有一架银色的飞机,方形上单翼,星形发动机,我盯着那架银色的飞机,以便在我完成轰炸后去搞定它。降到2000英尺的时候,我在自己左边又发现一架日机,我扔掉炸弹然后追上去。它在转向中从我的前方划过,所以我就跟在他后面。因为俯冲中积蓄了很多动能,因此我们接近的很快。我以30°角从后方靠它并开始射击,我冲得实在太快,以至于我不得不将操纵杆往下推,来躲开被击中的日机。那是一架钟馗,有着椭圆的主翼和星形发动机,我看见他的发动机开始冒烟,接着,飞行员跳伞,飞机撞地坠毁,我在1200英尺高度左右把飞机拉起来。

这架帅气的P-51D是布鲁斯.唐斯(Bruce C Downs)中校的座机,他是74FS中队在战争期间的最后一任联队长。中队的队徽展现了一只骑着小马的猩猩。战争初期,唐斯曾服役于英国皇家空军第121“老鹰”中队,1942年9月转入美国陆军航空队前还参与了马耳他保卫战。

“我看见大量的日机于1000英尺高度处盘旋,大约有20架钟馗和隼顺时针兜圈着准备着陆,我做了一个180°转向,但是由于过载太大而产生了黑视,一架钟馗开始脱离那支编队径直向上爬升。由于刚才的俯冲,我还拥有一些速度上的优势,于是我跟着它一起爬升。这时我开火了,我看见他的发动机两处冒出黑烟,然后它失速了。我不得不再次推杆以免相撞,接着看见他像烟囱一样往下坠。

“在南边有一支鼠笼一样的编队,8架キ-43跟在他们的大机群身后,因为我还有足够的速度,所以我向他们编队的一侧冲下去。其中一架试图俯冲脱离,我侧转,以30°角打了一个点射,没有击中。几乎是同时,四架キ-43从我身后俯冲下来。他们都在朝我射击,可是由于偏转角----子弹都落在我身后。我稍稍向下推杆,然后另一架P-40冲进来攻击,吓了日本人一跳。我在距离地面500英尺时将机身放平,看见一架钟馗朝西飞去。我冲上去切入,从后方45°角一直打到20°角,看见碎片从机身上飞出去,但它没掉下来。

战争最后的几个月时间里,这架75FS中队的P-51D“71”号机“Miss Kitty III”由约翰.罗森鲍姆(John D Rosenbaum)上尉驾驶,1945年8月战争结束时,他已完成了超过75次任务。

“此时,我飞机的一根冷却管裂开了,液体飞溅出来。仪表的指针在往下降,因此我推下操纵杆朝西南往中国军队的占领区飞去。我后面有两架日机,同时我还可以看见另外四架日机在追赶另一架P-40。我最终安然无恙地着陆了,日本人没能打着我。后来我才知道范.西克尔(Van Sickle,成都81FG大队的飞行员)中尉,在我击落第一架钟馗时干掉了我身后的那架隼,而我居然不知道。”

巴特勒中尉描述道:

“我北上沿着铁路去攻击那些高射炮阵地,扔完炸弹后就追着银色方形机翼的日机而去。突然,我发现身后有三架日机,就在我俯冲试图摆脱他们的追击之际,一架钟馗出现在我的视野里,它的襟翼和起落架已经放下,几乎就是在我的正前方下面。我压下机鼻对着它的尾巴打了一个长点射,那看起来像是什么人在它的机身上划了一根火柴----就是一条长长的火焰。它转过身来坠毁了,还在燃烧中,我继续向下俯冲,最终摆脱了那些日机的追击。”

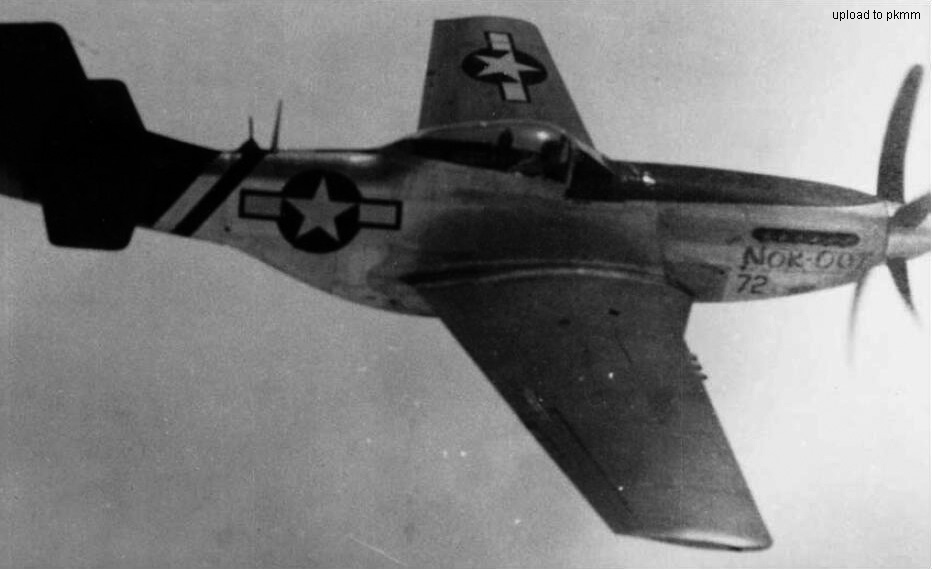

刷上了新的战术编号“72”,这架75FS中队的P-51D“NOK OUT”正在新城机场上空进行训练,照片摄于1945年6月。

赫伯斯特上尉描述道:

“我当时在8000英尺高度上提供掩护,然后听见亚当斯呼入‘日本人在下面’。几乎是在同时,我发现三架黑色战斗机朝我们飞来。他们肯定是下方日机的掩护队。我转向他们,但是他们跑了,我之后再也没看见他们。我们扔下炸弹和副油箱,开始降低高度,我们的俯冲速度非常快----足够让我在接下来的战斗中获取能量优势。

“在3000英尺高度时,我们已经看见了两架日机坠毁所产生的烟柱,然后我看见一圈日机在下方盘旋,几架P-40在圆环上切进切出。下方的机场上扬起两股尘埃,两架日机正在起飞,我数了一下,至少有16架隼和钟馗跟着他们的长机在绕圈,他们没有努力去逃跑,只是在那里转圈。

汤姆.罗利(Tom Raleigh)是通用动力艾利逊分部的技术代表,这里,他站在约翰.斯图尔特上尉的P-51A“122”号机(美国陆航编号43-6303)前,照片摄于1944年初的遂川。此机以斯图尔特的妻子LYNN命名,飞机座舱前画上了他的9个战绩,机背上还安装了一个测向环。

“我开始切入那个圆的内侧,但是我的速度太快----大概340英里/小时----我不得不摆进摆出来击中目标。这真是相当过瘾。我们拥有速度和高度优势,而且在近距离,这6挺.50英寸机枪可以把它们打烂。我试着打了几次,但没有命中目标,他们看起来害怕在这种高度作出任何机动。我们的人此时正贴着地面飞行----扫射,接着钻进云层里,没人会想再次从地面10英尺的上方飞过。但这对我们来说已经是家常便饭了。

“我发现一架隼于600英尺高度飞行,起落架已经放下。我放慢速度跟在他正后方,稍稍偏上一点,我打了一个2秒钟的点射,把它打起火了,并看见它坠毁。

“这时,我选择了身后的那架钟馗,它后方还有一架隼。我同样能看见从坠毁的飞机的上燃起的另一根烟柱。那架钟馗开火了,但是它所有的子弹都落在我身后。我可以轻松的在盘旋中战胜它,但是我注意到那架隼将从内弯切入我的正后方,我拉起来,朝反方向做了一个滚筒机动。这令我也非常惊讶,我切入了钟馗的内弯里,但是他看起来不愿在500英尺高度进行大过载转向。最后,我推下操纵杆朝隼下方俯冲,而它正要切断我的飞行路线。因此我清除了自己的正后方,然后环视了一下四周。

拉瑟默(Ruthermal)中士正在监督75FS中队的军械员们给一架P-51D安装航空火箭弹,照片摄于1945年8月的柳州机场。

“南边有一架P-40,后面800英尺高度左右跟了一架钟馗。那架P-40正试图俯冲摆脱,而钟馗却要切入它前方的航线准备攻击。我从高处朝这架钟馗俯冲下来,第一梭子弹打在了他前方,他看见了我射出的子弹,于是转过身来机腹朝上,试图从反方向俯冲摆脱我的攻击。这使得他就在我的正前方,0偏差角。接下来的一个点射几乎打光了我所有的子弹,它坠毁了。我爬升至500英尺,然后穿越机场,只有3架‘零战’还在那里绕圈,我跟着大约5架P-40一起冲过去。我们几次掠过它们,但一次也没有击中,离开的途中看见地面上腾起了一束束烟柱。”

8月6日,赫伯斯特率领着他的中队轰炸衡阳机场时又击落两架キ-43,这是他的第四个和第五个战果,然后,中队在9月换装野马。他的战绩随之开始增长,至1945年初离开中国时,他的18个战绩使得他和23FG大队本部的查尔斯.奥尔德(Charles Older)中校一起并列中缅印战区的最高王牌。

整个8月间,23FG大队的行动继续紧张地进行下去。第一个星期,大队集中力量攻击为包围衡阳提供补给的日军车队。凯西.文森特后来回忆道他的手下在第一天就几乎摧毁了近300辆卡车,与日军的空战也在继续进行。

1944年夏天,飞行员和飞机的损耗都是相当严重的。最典型的以75FS中队为例,他们在4月有23架可使用的P-40,6月1日数量降到了13架,7月1日降到了11架。到了8月至9月份才开始慢慢增长。同样还有1944年5月中至10月1日,中队损失了8名飞行员,而1943年的同期只损失了2人。另外,75FS中队在这段时间取得了35个战果,还有一堆不确认战果。

1945年10月,23FG大队75FS中队的野马停在杭州的前日军机场里,注意后方停放着一排P-47。